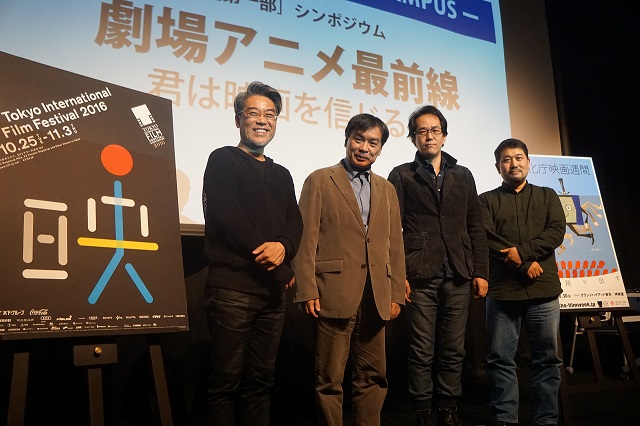

数々のヒット作が相次ぐ2016年は、映画業界でのアニメの活躍がとりわけ目立った一年になっている。そんなアニメシーンで活躍する大物監督3人が最新作と映像を語るイベントが、10月29日、東京・飯田橋にある神楽座で開催された。「劇場アニメ最前線~君は映画を信じるか」である。アニメーション監督の片渕須直氏、神山健治氏、瀬下寛之氏が揃って登壇する貴重なものとなった。

プログラムは文化庁映画週間のひとつとして、毎年、最新の映画文化を紹介している。今年は「アニメ映画」にテーマを定めた。

当日のモデレーターは、株式会社KADOKAWAの代表取締役である井上伸一郎氏。こちらもまたビッグネームだ。昨年の“怪獣”をテーマにしたシンポジウムに続いての登場だが、時には濃いめのエピソードを交えながらのトークは井上氏自身も楽しみながらとの印象で、アットホームな雰囲気の1時間半となった。

■ “戦艦大和”は丘のうえからどう見える? 片渕監督のこだわり

前半は各監督が自身の作品を中心に映像を語り、後半は揃ってのクロストークのかたち。まず11月12日全国公開が迫る『この世界の片隅に』の片渕須直監督からである。

第二次世界大戦前後の広島・呉を舞台にひとりの女性の生活を描いた本作は、全て手描きのアニメによる映像である。一般的なアニメに近いが、日常生活の動作が多いのが特徴だ。片渕監督はこれをこれまでのアニメ異なる、出来るだけ記号的でないような絵にすることに注力したという。7年以上にわたり丹念に調べ、ロケ地の取材を繰り返し、いまはなくなった風景をまるであったかのように描く。

例えば呉港に浮かぶ戦艦大和。これを描くために、丘から実際に見える風景、当時の航空写真、実際にある家の一軒一軒までを調べた。「想像でなく、本当にあるように映し出したい」との想いを実現した。

「出来上がった画面の臨場感は、特別。すごい密度となった」と語る。それはアニメだからこそ実際にあるように描けるのだと。

片渕監督によれば、比較的資料が残っていると思われる70年前ですら戦争映画の表現は記号化されている。丹念に表現してきた昔の実写映画制作のノウハウは失われ、『この世界の片隅に』はそれを再構築する作業でもあった。その役割をアニメーションが担うのが面白いのではと、片渕監督は話す。

■ 初めてトライした個人的な想いの作品は“現実”と“ファンタジー” 神山健治監督

神山健治監督が紹介したのは、『ひるね姫 ~知らないワタシの物語~』と『CYBORG009 CALL OF JUSTICE』の2本。神山監督の劇場映画は『009 RE:CYBORG』以来4年ぶりの新作だが、2017年3月公開のオリジナルストーリーの長編と、11月25日に3部作の第1章がスタートするシリーズと重量級である。

『009』は総監督とのクレジットだが、今回の話ではがっつりと制作にも関わっている。かたや手描きのアニメで女子高校生とファンタジー、もう一方でフルCGのSFアクション。対称的な作品をほぼ並行させて進めるのは、多様な視点を持つ神山監督ならだろう。

『ひるね姫』は、これまでにない神山ワールドとなりそうだ。監督は「これまでは頼まれもしないのに世界を救う物語ばかりを描いてきた」と語る。しかし、3.11の東日本大震災を体験したことで、現実の中で何もできないことに打ちのめされ悩んでいた。

その時に日本テレビの奥田(誠治)プロデューサーから娘に語る話は?と言われたことをきっかけに、個人的な想いのある映画を作ってもいいのでないかと考えるようになった。さらに瀬戸内海の小島に訪れる機会があり、そこから話を膨らましていった。

これまであまり明らかにされていない作品の内容についてもいくつか語られた。ファンタジー世界と現実がリンクし、女子高生の主人公のココネが、現実とファンタジーを行き来しながらロードムービーを繰り広げるという。

■ 日本のセルアニメの再現でなく、マンガやアメコミを動かす世界 瀬下寛之監督

瀬下寛之監督は、『シドニアの騎士』、『亜人』と相次ぐ大作シリーズで日本のセルルックスタイルのCGアニメを牽引する。2017年にはSFアクション『BLAME!』を公開。アニメ映画『GODZILLA』の共同監督も決まっているが、今回はタイトルを言及するだけにとどまった。

瀬下監督のCGアニメのキャリアのスタートは、トーヨーリンクスというCGスタジオで、『ゴルゴ13』などに参加した1980年代初頭にまで遡る。CGが大好きで実写CGなどをやってきたが、「CGも意外といいですよ」と伝えたいとの想いが立脚点になる。

2014年ぐらいから、セルルックCGがジャンルとして盛り上がっているなかで、そこでどこまで出来るのか挑戦を続けていると語る。しかし、目指すところは日本アニメを再現ではなく、マンガやアメコミ、BDの絵を動かせないかという、やや意外な面もあった。

■ 異なる映像手法、テーマも目指すところは似ている

各監督の話を通して聞く中で、アニメの映像表現が近年、ますます多様化しているのが感じられた。手描きの『この世界の片隅に』とフルCGの『BLAME!』はまさに対極にある。神山監督がその両方で同時に制作しているのも今日的である。

一見、異なる表現のこれらの作品から、モデレーターの井上氏は「日常性の再現はどうやるのか?」との共通項を導き出すと、片渕監督は「技術は違うか、記号性を排していく点では同じではないか」と答えた。

神山監督は登場人物にいまどきの女子高生、元ヤンキーのお父さんとアニメーターが一番接したことがない人たちを描くことに苦労したという。「日本のアニメで求められてこなかったキャラクターを入れていかないと」考えたためだ。

瀬下監督は作品の舞台になるセット数、大道具、小道具の数が当初から決められているCGの苦労も語る。コップに入ったミルクやレタス一切れを加えたいと思っても後から作るにはハードルが高いためだ。一枚の絵でかける手描きとは異なる日常の実現に対する苦労が存在する。

井上氏は「2016年はアニメが盛り上がっているが、これは特異なことでなく、今後も続くのでないか」、「日本のアニメ映画はジブリだけでない。それをアニメファンが発見をしている時期ではないか」とまとめた。これには大きく頷けた。

今回登壇した3人だけではなく、数多くのアニメの才能が日本には存在する。アニメの多様性、それが生み出す日本のアニメの豊かさをあらためて感じさせるトークであった。